0120-411-600

9:00〜18:00 土日祝日も対応

大型建物の防水工事を数多く

手がけています

工場や倉庫、医療施設など大型建物では、屋上やバルコニー、立ち上がり部分の防水性能が建物寿命を大きく左右します。

当社では建物の立地や使用環境、劣化状況に応じて最適な防水工事を選定・施工いたします。

実績で培った見識で、長期的な耐久性のある防水工事を行っています。

液状のウレタン樹脂を塗り重ねて防水層を形成する工法です。

複雑な形状や立ち上がりにも継ぎ目なく施工できるため改修現場に広く使われています。

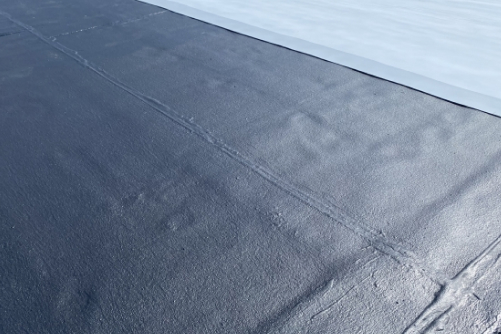

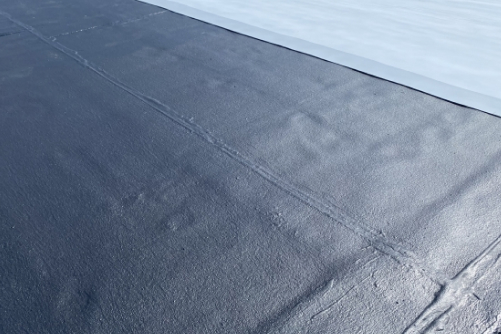

シート状の防水材を下地に密着・固定する工法です。耐久性があり、平らな屋上・屋根に適しています。ウレタン塗膜防水よりコストを抑えられる場合があります。

ガラスマットに樹脂を含浸・硬化させる工法です。

強度と耐摩耗性が非常に高く、歩行や機械の出入りがある箇所にも使用可能です。

アスファルトを加熱溶融しながら防水層を積層する工法です。耐用年数が長く、強度も優れているため、大型施設の屋上改修でも採用されています。

外壁の目地やサッシ周り、屋上の取り合い部分などの隙間をシーリング材で充填し、防水・気密性を確保します。雨水や外気の侵入を防ぎ、建物の劣化を抑えます。

長尺シートは塩ビ系の床材で、廊下やベランダなどの床に使われる防水性のある仕上げ材です。

滑りにくく、耐久性があります。

複雑な形状にも対応可能な、

柔軟でシームレスな防水工法

既存の下地に直接ウレタン塗膜を塗布する工法です。傷みが少ない下地や、既存防水がウレタンで施工されている場合に適しており、コストを抑えて施工できるのが特長です。また、液状の材料を塗布するため、複雑な形状や細かい部分にも高い密着性を発揮します。

下地と防水層の間に「通気緩衝シート」を挟むことで、下地に残った水分や湿気を逃がしながら防水層を形成する工法です。下地の劣化が進んでいるケースや、雨漏りリスクの高い屋上に有効です。初期コストはやや高くなりますが、長期的な安心感を重視する場合に選ばれています。

陸屋根の屋上や広い面積に最適な

防水工法

接着剤で防水シートを下地に強固に密着させる工法です。プライマーを塗布して下地を整え、接着剤を均一に塗布した上から防水シートを張り付けていきます。下地の状態が良好であれば施工可能で、風圧に強く、仕上がりも美しくなります。シートのジョイント部は、専用の温風機を用いてしっかりと一体化させます。

金具などで機械的に固定する方法です。下地の傷みが大きい場合でも対応可能です。接着剤を使わないため、下地処理費用を抑えられる場合があります。固定方法が適切でないと風圧でシートが浮いてしまうリスクがあるため、十分な施工実績のある業者が必要です。

シート防水は「平滑な屋上ならどこでも簡単にできる」と思われがちですが、実際は建物ごとの条件に応じた入念な計画が欠かせません。 当店では、下記の点に特にこだわっています。

ポリエステル樹脂とガラス繊維を

組み合わせて硬化させる防水工法

2プライ工法は1プライよりコストが高めですが、そのぶん厚みと耐久性が増し、長期的に安心です。

見積書や契約書には、どちらの工法を採用するか必ず明記されているかを確認しましょう。

とくに仕様が書かれていない場合は、事前に業者へ質問することをおすすめします。

工事後に「思っていた仕様と違う」とならないよう、施工内容をしっかり把握しておくことがポイントです。

FRP防水は強固な防水層を短期間で施工できるため、工期を抑えたい現場にも向いています

軽量で耐久性・耐薬品性・耐水性に優れ、幅広い建物に対応できる工法ですが、他の防水に比べてコストが高く、硬い層のため下地の動きに追従できず割れが生じやすい点は注意が必要です。

施工中は独特の臭気が発生するため、従業員様や入居者様への説明や対策についても配慮が必要です。紫外線による劣化を防ぐために、定期的なトップコートの再塗装も必要ですので、ご検討の際には詳しくご説明いたします。

用途や下地の状況、将来的なメンテナンスを考慮し、他工法との比較検討をした上でご提案いたします。

ビルや大型倉庫の屋上で選ばれる、

耐久性に優れた重厚な防水工法

防水性能・耐久性ともに非常に高く、中~大規模の陸屋根建物(工場、倉庫、施設建築など)での採用が多くなっています。

アスファルト防水は耐久性・防水性ともに非常に優れており、大型の工場や公共施設など長期利用を前提とする建物に多く採用されています。

施工には加熱作業が伴い、煙や臭いが出るので周辺への配慮が必要です。また工期が長めでコストも比較的高い分、仕上がりの安定性は抜群です。導入を検討する際は、工事実績が豊富で技術力の高い業者に依頼することをお勧めします。

建物を雨漏り・漏水から守る防水の要

シーリングの果たす極めて重要な役割

シーリング(コーキング)は、外壁パネルや躯体の目地、サッシ周りなど、部材同士の取り合い部分からの漏水を防ぐ役割を担っています。 大規模な建物の場合、目地や接合部の長さが非常に長く、シーリングの劣化が雨漏り・内部腐食・設備への影響など深刻な被害につながります。 外装を確認し、シーリングにひび割れや剥離が見られる場合は、早めの改修をおすすめします。

シーリングの剥離

外壁からシーリングが剥がれ、隙間が生じた状態です。雨水が侵入し、内部の躯体や仕上げ材を劣化させる原因となります。

シーリングのひび割れ

一般的に、シーリング材の耐用年数は10年前後。目地にひびが生じている場合、劣化が進行しているサインです。

シーリングの肉やせ

経年によりシーリング材が縮み、幅・高さともに厚みが減少してしまう現象です。すき間が生じて、防水性が損なわれます。

❶ プライマーを確実に塗布

プライマーは、シーリング材と施工面の密着性を高める下地処理剤です。

正しく塗らないと接着力が確保できず、早期の剥離を招きます。

当社では全ての工程でプライマーを適切に塗布し、シーリングの耐久性を最大限発揮させます。

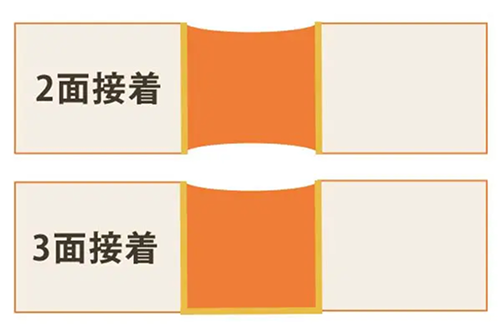

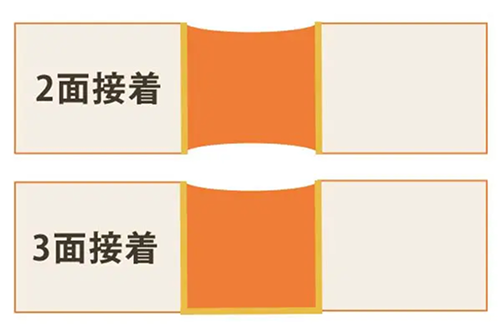

❷ 建物用途や動きに合わせた接着方法

コンクリート造や鉄骨造などの大規模建物は、木造住宅に比べ構造の動きが少なく、3面接着(目地底を含め全面接着)を採用する場合が多いです。

これにより目地からの漏水リスクを低減し、高耐久性を実現します。

構造や目地形状により適切な施工方法を選択します。

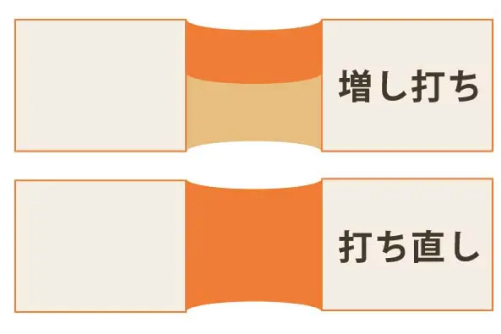

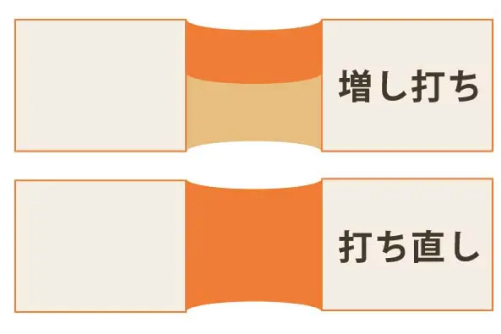

❸ 基本は「打ち直し」

既存シーリングを全て撤去し、新しいシーリングを充填する「打ち直し」が基本です。「増し打ち」(既存シーリングの上に新たに充填する方法)は初期コストを抑えられますが、シーリング厚が確保できず耐用年数が大幅に短くなるため、当社では重要部位の増し打ちは推奨していません。 確実な防水性能を保つためにも「打ち直し」による施工をお勧めしています。

塗装材や防水材の性能だけでなく、シーリングの品質・施工精度こそが長期的な防水保全の鍵を握ります。外装のメンテナンス計画を立てる際は、シーリング工事もあわせて検討することが、雨漏り・劣化の予防につながります。

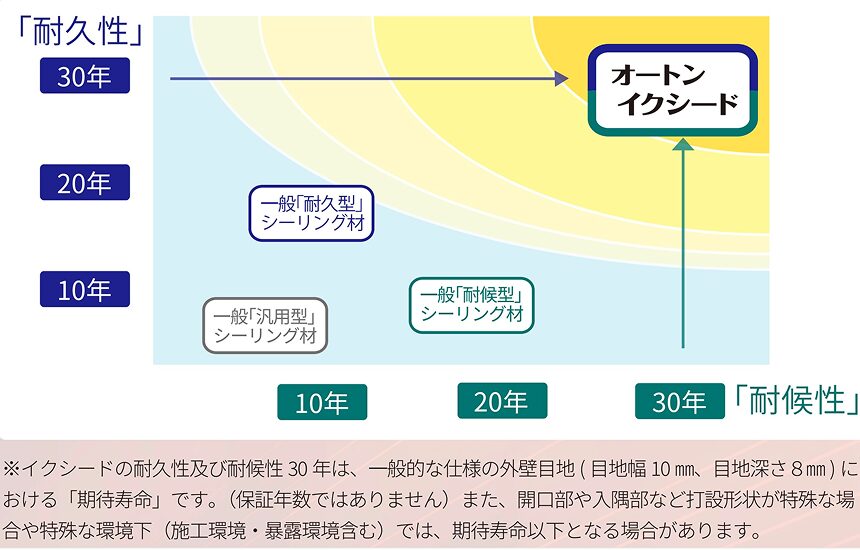

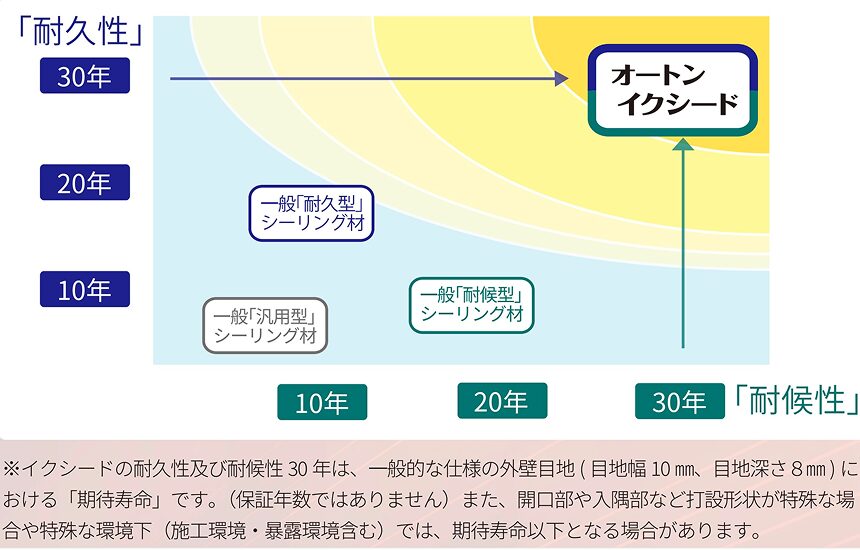

当社では、シーリング材選びにもこだわっております。

高稼働の現場でも、長期にわたり防水機能を維持します。工場や商業施設など、大きな建物の防水リスクを最小限に抑えるために「オートンイクシード」の採用を推奨しています。

工期短縮・美観・防滑性を備えた、

実用性重視の防水施工法

歩行頻度が高い共用部や外廊下などに向いており、防水性に加え、防滑・意匠性・耐久性を兼ね備えた仕上げとして幅広く利用されています。

防水工事は見積書だけでは品質を判断できません

防水工事は既存防水層の上に新しい層を重ねるケースが大半です。 前回の工法や使用材料を調べずに工事を進めると、防水層同士の相性不良で早期の浮き・剥がれ・雨漏りが起きます。

依頼前の確認ポイント

いくら高耐久の防水材を使っても、排水が滞る屋上では防水層の劣化が加速します。実際、工事後すぐに排水口まわりが膨れたり、滞水で雨漏りが発生する例も少なくありません。

依頼前の確認ポイント

雨漏りは屋上の平面からではなく、立上り(屋上と壁が交わる垂直部分)や取り合い(配管など他の部材との接合部)から起きることが多いです。ここを適当に処理すると、数年で防水端部から浸水が始まります。

依頼前の確認ポイント

01

下請け業者に任せない一貫体制だから、仕上がりや対応にバラつきがありません。技術力に自信があります。

02

一級塗装技能士が現地調査にお伺いし、劣化状況や現状の素材を把握したうえで、最適な改修方法をご提案します。

03

安全対策や清掃にも細やかに対応し、常に安心して工事をお任せいただける環境づくりを心がけています。